Blog

-

CONCOUR PHOTOS HALLOWEEN

- Par alexandra-costard

- Le 25/10/2017

concours photo halloween17 oct. à 13:00 – 1 nov. à 13:00Bonjour, juste pour le plaisir de voir vos petits compagnon avec un déguisement pour halloween, n'hésitez pas a poster vos photos.Bonne journée à vous.

-

mue de l'animal

- Par alexandra-costard

- Le 11/10/2017

La mue

La croissance du poil des chiens et des chats n’est pas régulière et constante, mais cyclique avec une phase de croissanceintense du poil, une période stationnaire, puis une période de repos du follicule pileux.Le cycle pilaire est sous la dépendance de facteurs hormonaux externes (durée du jour et température) et internes (fonction de l’âge et de l’état de santé de l’animal).La nature du pelage change plusieurs fois au cours de la vie de l’animal : chiot ou chaton qui tête, « adolescent » âgé de 4 à 6 mois, jeune adulte de 2 à 6 ans quand le pelage est le plus beau, animal prenant de l’âge.Ces périodes s’accompagnent de mue importante, la totalité du pelage de l’animal étant renouvelé.En plus de ces mues programmées, l’animal peut présenter des mues saisonnières. Chaque semestre, en général au printemps et à l’automne, les variations de températures et de durée du jour induisent le renouvellement du sous poil, fourni et épais l’hiver, plus fin l’été.Il est donc normal que votre animal perde beaucoup de poils. Jamais cependant cette chute de poils ne doit rendre la peau nue visible.Toutefois, la vie en appartement chauffé et éclairé régulièrement tout au long de l’année peut modifier ce rythme saisonnier, avec une chute parfois permanente de poils.Cette mue peut avoir des conséquences gênantes pour l’animal, en plus du désagrément lié aux poils qui volent partout dans la maison.L’animal peut avoir des démangeaisons ou des pellicules liées à la modification de la peau ; les poils morts peuvent s’emmêler, former un feutrage à l’origine de macérations de la peau ; les poils avalés par l’animal lors de son toilettage peuvent entraîner vomissements, constipation, voire occlusion intestinale.Il convient donc de brosser l’animal tous les jours ou de le faire toiletter régulièrement cela permet d’éliminer les poils morts et surtout de limiter le perte de poils et de rentre une peau saine sans démangeaison et sans pellicules.La fabrication de ce nouveau pelage est un effort métabolique important pour l’animal, dont les besoins en protéines, en acides aminés, en acides gras, en oligo‐éléments et vitamines sont largement accrus : une alimentation de qualité est nécessaire, et des compléments nutritionnels sont les bienvenus.Encore faut‐il que ces éléments nécessaires à la fabrication du poil ne soient pas consommés par des parasites externes ! La vermifugation semestrielle de l’animal y veillera.

-

PYOMETRE CHEZ LA CHIENNE

- Par alexandra-costard

- Le 30/08/2017

Le pyomètre chez la chienne

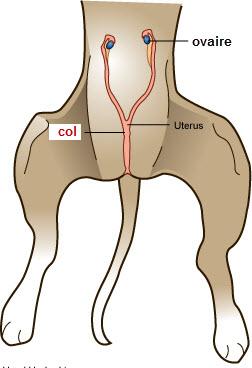

Un pyomètre est une accumulation de pus dans la lumière de l'utérus. La quantité de pus peut parfois atteindre plusieurs litres : alors que des cornes utérines normales mesurent 1 à 2 cm de large et 9 à 10 cm de long, elles peuvent se dilater jusqu'à mesurer entre 5 et 10 cm de diamètre selon la taille de la chienne. Cette affection est plus particulièrement fréquente chez les chiennes âgées en moyenne de 9 ans. Elle apparaît entre 4 semaines et 4 mois après la fin des chaleurs. Elle touche plus de la moitié des chiennes non stérilisées.

Epidémiologie

Le pyomètre apparaît chez la chienne adulte non stérilisée.

Facteurs favorisants

Au niveau anatomique, la taille et la longueur de l'utérus influent sur la vidange naturelle de l'organe en fin de chaleur. Plus celui-ci est long plus la vidange sera incomplète.

Au niveau anatomique, la taille et la longueur de l'utérus influent sur la vidange naturelle de l'organe en fin de chaleur. Plus celui-ci est long plus la vidange sera incomplète.Au niveau hormonal, après les chaleurs, la chienne présente une imprégnation de progestérone très importante qui augmente la sécrétion de mucus au niveau de l'utérus et crée ainsi un milieu propice à la prolifération des bactéries. De plus, les défenses immunitaires niveau de l’utérus étant maximales pendant les chaleurs, elles diminuent en période de repos sexuel, c'est-à-dire deux mois après la fin des chaleurs. Pendant les chaleurs, le col de l'utérus est ouvert, ce qui permet le passage des germes depuis le vagin vers le corps de l’utérus. Celui-ci est alors particulièrement vulnérable par rapport aux infections bactériennes.

Les traitements médicamenteux à base d'hormones peuvent influencer sur l'apparition du pyomètre. En effet, l'utilisation d'hormones pour des avortements, pour lutter contre une lactation de pseudogestation, pour stopper les chaleurs, sont des facteurs favorisant à l'apparition de pyomètre. Il a été montré que 12 % des pyomètres étaient liés à l'utilisation de progestagènes en début des chaleurs (« pilule pour couper les chaleurs »).

Mécanisme d'apparition du pyomètre

Le mécanisme exact d'apparition du pyomètre est encore mal connu, cependant, son origine multifactorielle est établie. Il a été montré que l'imprégnation de progestérone pendant 60 à 100 jours après les chaleurs augmentait les sécrétions utérines de mucus, créant un milieu favorable à la multiplication bactérienne.

D'autre part, les chaleurs sont un moment propice à la remontée de bactéries depuis le vagin vers l'utérus. Le pyomètre est donc le résultat d'une association entre un milieu propice et des infections ascendantes.

Manifestations cliniques

Les manifestations cliniques du pyomètre peuvent être très peu spécifiques ou au contraire très évocatrices, selon que le col de l'utérus est ouvert ou fermé. Si le col est ouvert, on remarque des écoulements vulvaires purulents, voire teintés de sang. L'animal est généralement léthargique, abattu et anorexique. On peut remarquer une augmentation de la prise de boisson et des vomissements. Ces symptômes peuvent être associés à de la diarrhée, une distension abdominale et une faible hyperthermie.

Si le col de l'utérus est fermé, les symptômes seront beaucoup plus frustres. La chienne présente alors seulement un abattement et une anorexie.

Diagnostic.

Le diagnostic peut être confirmé par une imagerie médicale. La radiographie, peut montrer une modification de la taille et de l'opacité de l'appareil génital. Cependant, dans certains cas les modifications ne sont pas visibles.

Le diagnostic peut être confirmé par une imagerie médicale. La radiographie, peut montrer une modification de la taille et de l'opacité de l'appareil génital. Cependant, dans certains cas les modifications ne sont pas visibles.L'échographie est l'examen complémentaire de choix permet directement la visualisation de l'utérus rempli de pus et permet de faire la différence avec d'autres affections de l'utérus (hyperplasie glandulokystique par exemple).

D'autres examens sont nécessaires pour le diagnostic et le dépistage des complications éventuelles. La numération formule sanguine met en évidence une augmentation des globules blancs, de façon très importante si le col de l’utérus est fermé. La biochimie sanguine met en évidence une éventuelle atteinte rénale et/ou hépatique.

Complications

Les complications du pyomètre sont liées à l'ensemble des modifications de fonctionnement de l’organisme secondaire à la généralisation de l'inflammation. Ils sont mis en évidence par la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température, et la numération formule sanguine. Si ces modifications dépassent un certain stade, l'animal présente une défaillance des organes . Au delà de ce stade encore, on passe au stade « d'état de choc septique » au cours desquelles les reins, le foie, la moelle osseuse et le coeur sont les cibles de l'infection (sepsis).

Les complications du pyomètre aggravent considérablement le tableau clinique. Elles sont à dépister avant toute intervention thérapeutique car elles modifient le déroulement de la prise en charge de l'animal.

Une atteinte hépatique peut être mise en évidence, résultat de la toxicité de l'infection.

Le pyomètre peut également être à l'origine de troubles de la coagulation, à l'origine d'hémorragie, de destruction des globules rouges, ou de thrombose.

L'inflammation chronique créée par le pyomètre provoque un déficit de fonctionnement de la moelle osseuse à l'origine d'une anémie potentielle.

Enfin, les toxines bactériennes et l'acidose sont à l'origine d'une atteinte cardiaque manifestée par une arythmie.

Pronostic

Le pronostic du pyomètre est très variable, de bon à réservé. Il dépend de l'ouverture ou de la fermeture du col de l'utérus ainsi que des complications dépistées.

Traitement

La conduite thérapeutique dépend de l'état clinique de l'animal et de la présence des complications.

La prise en charge des complications est une priorité : elle nécessite souvent la mise en place d'une perfusion intraveineuse et d'une antibiothérapie.

La chirurgie est une technique sûre et efficace pour traiter le pyomètre ; l'anesthésie représente le plus gros inconvénient selon l'état clinique de l'animal. Elle consiste en le retrait des deux ovaires et de l'utérus infecté.

Un traitement médical peut vous être proposé. Il repose sur plusieurs administrations d'une ou plusieurs molécules visant à vidanger l'utérus. De nombreux contrôles échographiques sont nécessaires. L'efficacité des techniques médicales est variable et les récidives peuvent être fréquentes (13 à 19 % entre 12 et 24 mois). Le coût du protocole médical, entre le prix des médicaments et celui des contrôles échographiques peut-être élevé. Ce traitement peut être proposé lorsque la chienne présente un bon état général, sans trouble du cycle sexuel, en l'absence de kyste aux ovaires et pour une chienne destinée à la reproduction.

Le pyomètre de la chienne est donc une urgence médicale dans la mesure où le pronostic vital est engagé à plus ou moins court terme. Le choix thérapeutique définitif (médical ou chirurgical)Le coût moyen du traitement d'un pyomètre chez la chienne varie, en fonction du poids de l'animal et des techniques utilisées, de 300 à 600 €.

-

Coup de chaleur chez le chien et le chat

- Par alexandra-costard

- Le 29/05/2017

Coup de chaleur chez le chien et le chat:

Coup de chaleur chez le chien et le chat:Comment arrive un coup de chaleur ?

Le coup de chaleur est plus fréquent chez les jeunes chiens et chats, les animaux âgés ou souffrant d’une maladie cardiaque et certaines races aux museaux courts comme les bouledogues ou les pékinois.Le coup de chaleur est également fréquent chez les animaux vivant dans les appartements sous les combles l’été , les animaux laissés par inadvertance dans les voitures ou laissés en plein soleil.Quels sont les symptômes d’un coup de chaleur ?

Le chien ou le chat présente une température corporelle très élevée (plus de 40°C , la température étant prise en rectal). L’animal est également en détresse respiratoire. Il halète et peut être couché sur le côté, refusant de se lever ou de se déplacer. Des tremblements, allant même jusqu’à la crise convuslive, peuvent être observés. Que faire en cas de coup de chaleur ?La première chose à faire est de faire baisser la température en l’aspergeant d’eau fraîche sur toute la tête et le reste du corps . Consulter ensuite d’urgence votre vétérinaire. Il perfusera le chien et mettra en place un traitement spécifique en fonction des symptômes manifestés.

Que faire en cas de coup de chaleur ?La première chose à faire est de faire baisser la température en l’aspergeant d’eau fraîche sur toute la tête et le reste du corps . Consulter ensuite d’urgence votre vétérinaire. Il perfusera le chien et mettra en place un traitement spécifique en fonction des symptômes manifestés.Comment éviter un coup de chaleur ?

de ne jamais laisser un animal dans une voiture même quelques instants , même à l’ombre. Les chiens et les chats sont incapables de réguler leur température corporelle par la transpiration comme nous le faisons et leur décès peut survenir très rapidement.éviter l’activité physique avec son chien en plein soleil lors de chaleur importante.ne pas laisser son chien au soleillui donner à boire très régulièrement. -

Alimentation et allergies

- Par alexandra-costard

- Le 11/04/2017

Alimentation et allergies

Alimentation et allergies

Au bien-être de vos animaux·mardi 11 avril 2017Alimentation et allergies chez le chien Pourquoi donner un aliment diététique à mon chien allergique ?L'allergie est une réaction anormale de l'organisme (réaction immunitaire) à la présence d'une substance, en général une protéine, qui n'est normalement pas nocive. On appelle allergène cette substance capable d'induire ce type de réaction.Il existe quatre grands types d'allergie :- L'allergie aux piqûres de puces.- La dermite atopique (maladie chronique (toute la vie de l'animal), héréditaire, caractérisée par une prédisposition à développer des allergies (aux aliments, acariens, pollens) et une peau anormale qui ne remplit plus sa fonction de barrière protectrice).- L'allergie alimentaire- L'allergie de contactSignes cliniques de la maladie :Quelle que soit l'origine de l'allergie, celle-ci se traduit par des démangeaisons qui se compliquent par les traumatismes auto-infligés : perte de poils, rougeurs, excoriations et croûtes. Les allergies sont souvent compliquées par la colonisation de la peau par des parasites, des bactéries ou des mycoses.La plupart des allergies débutent chez le jeune animal, toutefois l'allergie alimentaire peut se déclencher à n'importe quel âge.Comment savoir que mon chien est allergique ?Le diagnostic de l'origine de l'allergie est un parcourt long et coûteux, au cours duquel le vétérinaire va éliminer progressivement les différentes causes :Réaliser un traitement antiparasitaire (du chien, de ses compagnons animaux et de l'environnement).Reconnaître et traiter les infections secondaires.Rechercher la cause de l'allergie :Saisonnalité ?Alimentation ?Prédisposition génétique ?Les tests sérologiques par prise de sang sont rarement fiables dans le diagnostic d'allergie alimentaire.Qu'est ce qu'une allergie alimentaire ?Environ 10 % de l’ensemble des allergies rencontrées chez le chien sont dues à des réactions à certains types d’aliments et peuvent se manifester à n’importe quel moment de sa vie. Les symptômes sont cutanés et parfois digestifs (diarrhées, flatulences, augmentation du nombre de selles journalières), sans caractère saisonnier.Il ne faut pas confondre allergie alimentaire (réaction immunitaire) et intolérance alimentaire, (réaction non immunitaire) laquelle se caractérise par la difficulté qu’éprouve votre chien à digérer certains aliments et qui peut provoquer des diarrhées ou des vomissements.Le système digestif du chien normal n’assimile pas certains aliments consommés par les humains, tels que la rhubarbe, le soja, les oignons, les épinards, les betteraves, ou le maïs et les haricots rouges insuffisamment cuits.Les allergènes alimentaires sont le plus souvent des protéines. La grande majorité des allergènes alimentaires identifiés chez le chien sont par ordre de fréquence : la viande de bœuf, les produits laitiers, le poulet, le blé, les œufs de poule, le maïs et le soja.Une allergie alimentaire peut compliquer une dermite atopique : 30% des chiens atopiques sont améliorés par un régime hypoallergénique. Avant de commencer une désensibilisation, on essaiera une alimentation adaptée.Quelle alimentation choisir pour mon chien allergique ?Le régime d'éviction : première phase dans le choix de l'aliment.Le régime d'éviction est une technique diagnostique pour identifier un composant de la ration responsable de l'allergie alimentaire. Il consiste à nourrir votre animal avec des aliments qu'il n'a jamais mangés auparavant (viande de cheval ou de canard, flétan, lentilles par exemple...).Pour cela, en fonction des goûts et des habitudes de votre chien, on choisira une ration ménagère ou d'utiliser des aliments diététiques de régime d'éviction.Ce régime est poursuivi pendant 10 à 12 semaines, jusqu'à l'arrêt des symptômes. On réintroduit ensuite un à un les aliments traditionnels (phase de provocation) et on constate les réactions cliniques pour identifier le composant responsable des allergies.Pour être effectif ce régime doit être strict, sans aucun à-côté !Le régime alimentaire est ensuite adapté à l'allergène identifié : ration ménagère excluant le composant ou alimentation industrielle diététique correspondant à l'éviction de cet allergène. Cet allergène incriminé devra être à jamais retiré de l’alimentation de votre chien. Les aliments hypoallergéniques.Les régimes hypoallergéniques visent à soulager certaines réactions allergiques comme les démangeaisons, les infections des oreilles à répétition, la perte de poids, les irritations de la peau, les vomissements ou les diarrhées.Le bœuf et les produits laitiers, le blé, le maïs et le soja sont les aliments les plus fréquemment incriminés, ils sont remplacés dans ces aliments par d'autres sources de protéines, comme l'agneau. Les sources de glucides utilisées évitent le blé et le remplacent par du riz par exemple.Ils sont par ailleurs enrichis en acides gras essentiels (omega 3) qui diminuent l'inflammation cutanée et aident à hydrater la peau et le pelage.Enfin, une forte teneur en antioxydants aide à neutraliser les effets néfastes des radicaux libres sur les cellules de la peau.Le choix de l'aliment hypoallergénique est guidé par la maladie de votre chien et le résultat des examens ou tests complémentaires :Il n'y a pas un mais des aliments hypoallergéniques et un seul correspond aux besoins de votre chien.

Les aliments hypoallergéniques.Les régimes hypoallergéniques visent à soulager certaines réactions allergiques comme les démangeaisons, les infections des oreilles à répétition, la perte de poids, les irritations de la peau, les vomissements ou les diarrhées.Le bœuf et les produits laitiers, le blé, le maïs et le soja sont les aliments les plus fréquemment incriminés, ils sont remplacés dans ces aliments par d'autres sources de protéines, comme l'agneau. Les sources de glucides utilisées évitent le blé et le remplacent par du riz par exemple.Ils sont par ailleurs enrichis en acides gras essentiels (omega 3) qui diminuent l'inflammation cutanée et aident à hydrater la peau et le pelage.Enfin, une forte teneur en antioxydants aide à neutraliser les effets néfastes des radicaux libres sur les cellules de la peau.Le choix de l'aliment hypoallergénique est guidé par la maladie de votre chien et le résultat des examens ou tests complémentaires :Il n'y a pas un mais des aliments hypoallergéniques et un seul correspond aux besoins de votre chien. -

LE TARTRE | AU-BIEN-ETRE-DE-VOS-ANIMAUX

- Par alexandra-costard

- Le 21/03/2017

Le tartre est responsable de fréquentes affections bucco-dentaires chez nos animaux.chez les chiens (et surtout les petits) de plus de trois ans ont du tartre dentaire. L’apparition du tartre est précédée par celle de la plaque dentaire, composée de bactéries et de débris alimentaires. Les sels minéraux de la salive se déposent ensuite, se forme alors une structure dure: « le tartre ».Sa présence provoque une inflammation des tissus entourant les dents gingivite.L’animal a mauvaise haleine c’est l’halitose.L’inflammation évolue petit à petit, provoquant une douleur chronique, pour arriver au stade appelé « maladie parodontale ». L’os qui soutient la dent est attaqué. La prise alimentaire devient difficile. l’animal peut pour cette raison bouder sa nourriture. La persistance de l’inflammation causée par les bactéries aboutit à la formation d’abcès, au déchaussement et à la perte des dents.Quand doit-on s’inquiéter ?La mauvaise haleine devrait amener à consulter. La douleur toujours vive et présente lors de gingivite et de maladie parodontale, est difficile à évaluer pour le propriétaire mais certains signes devraient l’alerter : une baisse de l’appétit, voire une anorexie, une salivation importante, du sang dans la salive ou sur les gencives, un animal qui se frotte le museau, agressivité quand on lui touche la face, qui refuse ses croquettes et n’avale que des aliments liquides ou mous.Que faire si votre animal a du tartre ?La meilleure des solutions est d’envisager le détartrage pour repartir sur des bases saines. C’est une intervention sous anesthésie générale qui ne fait pas mal. Il est réalisé à l’aide d’appareils à ultrasons comparables à ceux qu’utilisent les dentistes.Parfois, l’extraction de dents est nécessaire.L’intervention se termine par un polissage des dents qui a pour but de ralentir la nouvelle formation de tartre.

Le tartre est responsable de fréquentes affections bucco-dentaires chez nos animaux.chez les chiens (et surtout les petits) de plus de trois ans ont du tartre dentaire. L’apparition du tartre est précédée par celle de la plaque dentaire, composée de bactéries et de débris alimentaires. Les sels minéraux de la salive se déposent ensuite, se forme alors une structure dure: « le tartre ».Sa présence provoque une inflammation des tissus entourant les dents gingivite.L’animal a mauvaise haleine c’est l’halitose.L’inflammation évolue petit à petit, provoquant une douleur chronique, pour arriver au stade appelé « maladie parodontale ». L’os qui soutient la dent est attaqué. La prise alimentaire devient difficile. l’animal peut pour cette raison bouder sa nourriture. La persistance de l’inflammation causée par les bactéries aboutit à la formation d’abcès, au déchaussement et à la perte des dents.Quand doit-on s’inquiéter ?La mauvaise haleine devrait amener à consulter. La douleur toujours vive et présente lors de gingivite et de maladie parodontale, est difficile à évaluer pour le propriétaire mais certains signes devraient l’alerter : une baisse de l’appétit, voire une anorexie, une salivation importante, du sang dans la salive ou sur les gencives, un animal qui se frotte le museau, agressivité quand on lui touche la face, qui refuse ses croquettes et n’avale que des aliments liquides ou mous.Que faire si votre animal a du tartre ?La meilleure des solutions est d’envisager le détartrage pour repartir sur des bases saines. C’est une intervention sous anesthésie générale qui ne fait pas mal. Il est réalisé à l’aide d’appareils à ultrasons comparables à ceux qu’utilisent les dentistes.Parfois, l’extraction de dents est nécessaire.L’intervention se termine par un polissage des dents qui a pour but de ralentir la nouvelle formation de tartre. Que faire en prévention ?Le brossage régulier des dents avec un dentifrice reste encore le moyen le plus efficace contre la plaque dentaire. Le mieux est de commencer a leurs plus jeune âge : l’habituer d’abord à l’absorption du dentifrice puis à un simple massage des gencives avec un doigt, puis à l’application du dentifrice sur les dents avec le doigt, enfin à la brosse ou au doigtier. Un brossage 3 fois par semaine, voire tous les jours, est conseillé.D’autres produits d’hygiène buccale sont aujourd’hui disponibles. Selon les cas, compléter le brossage dentaire :solutions dentaires : à asperger sur les dents ou à mélanger à l’eau de boisson, elles contiennent un antiseptique à action anti-plaque dentaire.A utiliser en complément du brossage complément alimentaire à base d’algues :présenté sous forme de poudre à mélanger à la ration, est une algue marine aux effets anti-plaque dentaire reconnus.Lamelles dentaires à macher.N’hésitez pas à me contacter pour connaître les noms des produits ou pour d’autre renseignements.Que choisir comme alimentation ?Favoriser la mastication permet d’inhiber en partie l’adhésion de la plaque dentaire (action mécanique et stimulation du fluide salivaire). Les croquettes que l’animal mâche longuement sont théoriquement préférables aux boîtes. D’où l’intérêt d’aliments secs.Faut-il détartrer un animal âgé de plus de 15 ans?Les protocoles anesthésique permet aujourd’hui d’endormir des animaux avec des problèmes cardiaques, hépatique, rénale, etc... Le tartre, mais surtout l’infection à laquelle il est associé, est cause d’affections locales, mais aussi de maladies générales, gingivite, de stomatite, de caries dentaires (caries du collet), de déchaussement dentaire voire de chute des dents. On peut également avoir un abcès dentaire, voire une ostéomyélite (atteinte infectieuse de l’os). Sur le plan général, une infection dentaire est source de bactéries pour tout l’organisme, et peut provoquer septicémies, endocardites, uvéites,…Le détartrage fait-il tomber les dents?Non! Ce n’est pas le détartrage, mais au contraire l’absence de soins bucco-dentaires, ou des soins trop tardifs qui sont responsables du déchaussement des dents, et donc de la perte des dents. Et si les dents tombent lors d’un détartrage, c’est qu’elles ne tenaient… que par le tartre!!!Anesthésier l’animal pour faire un détartrage?Oui, c’est obligatoire :– Tout d’abord, on utilise pour détartrer un appareil à ultrasons, comme chez l’humain. c’est un acte qui pour être bien réalisé, nécessite de prendre son temps, d’avoir un animal couché et immobile.– Certaines dents trop abimées devront même être retirées sinon l’animal sera toujours incapable de se servir de sa mâchoire.Y a-t-il des médicaments à donner avant et après un détartrage?Le traitement pré et surtout post détartrage fait appel aux antibiotiques, mais aussi aux anti-inflammatoires, surtout s’il y a eu extraction dentaire. En cas d’infection très importante, la mise sous antibiotiques plusieurs jours avant le détartrage permettra de réaliser ce dernier dans de meilleures conditions pour l’animal en limitant la libération de bactéries pathogènes dans la circulation sanguine.À quelle fréquence faut-il détartrer son animal?Il n’y a pas de fréquence type. Cela dépend de l’état des dents et des gencives.À quoi est due la mauvaise haleine de mon animal?La mauvaise haleine (halitose) est le plus souvent liée à la multiplication de bactéries la plaque bucco-dentaire, elle-même précurseur du tartre. C’est pourquoi un traitement antibiotique ou antiseptique fera disparaître, au moins temporairement, cette odeur. Mais attention, ce n’est pas magique! Sans détartrage ni soins dentaires, l’halitose reviendra très vite, dès l’arrêt des traitements.Quels sont les facteurs prédisposant à l’apparition du tartre chez le chien?Les principaux facteurs sont la race (petites races, yorkshire terriers, caniches,…), l’âge, l’alimentation si elle est humide, le défaut d’entretien (brossage, compléments alimentaires).Un animal peut-il s’alimenter si on lui retire la totalité de ses dents?Oui, bien évidemment, et il s’alimentera d’autant mieux qu’il n’aura pas ou plus mal à sa bouche. La cicatrisation et la récupération sont en général très rapides, et l’animal remange souvent dès le lendemain. Mais certains chats ou chiens, totalement édentés, mangent toujours des croquettes. Ils peuvent alors soit les avaler, soit les mâchouiller en les humectant avec leur salive.

Que faire en prévention ?Le brossage régulier des dents avec un dentifrice reste encore le moyen le plus efficace contre la plaque dentaire. Le mieux est de commencer a leurs plus jeune âge : l’habituer d’abord à l’absorption du dentifrice puis à un simple massage des gencives avec un doigt, puis à l’application du dentifrice sur les dents avec le doigt, enfin à la brosse ou au doigtier. Un brossage 3 fois par semaine, voire tous les jours, est conseillé.D’autres produits d’hygiène buccale sont aujourd’hui disponibles. Selon les cas, compléter le brossage dentaire :solutions dentaires : à asperger sur les dents ou à mélanger à l’eau de boisson, elles contiennent un antiseptique à action anti-plaque dentaire.A utiliser en complément du brossage complément alimentaire à base d’algues :présenté sous forme de poudre à mélanger à la ration, est une algue marine aux effets anti-plaque dentaire reconnus.Lamelles dentaires à macher.N’hésitez pas à me contacter pour connaître les noms des produits ou pour d’autre renseignements.Que choisir comme alimentation ?Favoriser la mastication permet d’inhiber en partie l’adhésion de la plaque dentaire (action mécanique et stimulation du fluide salivaire). Les croquettes que l’animal mâche longuement sont théoriquement préférables aux boîtes. D’où l’intérêt d’aliments secs.Faut-il détartrer un animal âgé de plus de 15 ans?Les protocoles anesthésique permet aujourd’hui d’endormir des animaux avec des problèmes cardiaques, hépatique, rénale, etc... Le tartre, mais surtout l’infection à laquelle il est associé, est cause d’affections locales, mais aussi de maladies générales, gingivite, de stomatite, de caries dentaires (caries du collet), de déchaussement dentaire voire de chute des dents. On peut également avoir un abcès dentaire, voire une ostéomyélite (atteinte infectieuse de l’os). Sur le plan général, une infection dentaire est source de bactéries pour tout l’organisme, et peut provoquer septicémies, endocardites, uvéites,…Le détartrage fait-il tomber les dents?Non! Ce n’est pas le détartrage, mais au contraire l’absence de soins bucco-dentaires, ou des soins trop tardifs qui sont responsables du déchaussement des dents, et donc de la perte des dents. Et si les dents tombent lors d’un détartrage, c’est qu’elles ne tenaient… que par le tartre!!!Anesthésier l’animal pour faire un détartrage?Oui, c’est obligatoire :– Tout d’abord, on utilise pour détartrer un appareil à ultrasons, comme chez l’humain. c’est un acte qui pour être bien réalisé, nécessite de prendre son temps, d’avoir un animal couché et immobile.– Certaines dents trop abimées devront même être retirées sinon l’animal sera toujours incapable de se servir de sa mâchoire.Y a-t-il des médicaments à donner avant et après un détartrage?Le traitement pré et surtout post détartrage fait appel aux antibiotiques, mais aussi aux anti-inflammatoires, surtout s’il y a eu extraction dentaire. En cas d’infection très importante, la mise sous antibiotiques plusieurs jours avant le détartrage permettra de réaliser ce dernier dans de meilleures conditions pour l’animal en limitant la libération de bactéries pathogènes dans la circulation sanguine.À quelle fréquence faut-il détartrer son animal?Il n’y a pas de fréquence type. Cela dépend de l’état des dents et des gencives.À quoi est due la mauvaise haleine de mon animal?La mauvaise haleine (halitose) est le plus souvent liée à la multiplication de bactéries la plaque bucco-dentaire, elle-même précurseur du tartre. C’est pourquoi un traitement antibiotique ou antiseptique fera disparaître, au moins temporairement, cette odeur. Mais attention, ce n’est pas magique! Sans détartrage ni soins dentaires, l’halitose reviendra très vite, dès l’arrêt des traitements.Quels sont les facteurs prédisposant à l’apparition du tartre chez le chien?Les principaux facteurs sont la race (petites races, yorkshire terriers, caniches,…), l’âge, l’alimentation si elle est humide, le défaut d’entretien (brossage, compléments alimentaires).Un animal peut-il s’alimenter si on lui retire la totalité de ses dents?Oui, bien évidemment, et il s’alimentera d’autant mieux qu’il n’aura pas ou plus mal à sa bouche. La cicatrisation et la récupération sont en général très rapides, et l’animal remange souvent dès le lendemain. Mais certains chats ou chiens, totalement édentés, mangent toujours des croquettes. Ils peuvent alors soit les avaler, soit les mâchouiller en les humectant avec leur salive. -

Les antiparasitaires, comment ça marche ?

- Par alexandra-costard

- Le 20/02/2017

Les antiparasitaires, comment ça marche ?

Les antiparasitaires, comment ça marche ?

Vous savez ou vous avez entendu dire qu’il faut faire des traitements antiparasitaires à votre animal mais vous ne savez pas réellement quels parasites sont visés, comment les éliminer et pourquoi le faire. Cette fiche va vous aider à comprendre le but de ces traitements et à les réaliser correctement.Nos animaux domestiques sont infestés par des parasites à l’intérieur du corps et des parasites à l’extérieur du corps.Les parasites internes, aussi appelés « vers », infestent nos animaux ; ceux-ci se contaminent en ingérant des larves ou des œufs des vers présents dans l’environnement ou par l’intermédiaire des puces qui transmettent une forme de ténia. Ces vers sont transmissibles aux humains. On considère que 85% des animaux domestiques ne présentant pas de symptômes sont porteurs de ces vers. Les vers ciblés par la vermifugation régulière sont les vers ronds (ascaris, trichures) et les vers plats (ténias). Ces vers, en particulier chez le chiot peuvent provoquer des troubles digestifs graves jusqu’à l’occlusion intestinale. Sinon, ils spolient l’organisme de façon chronique et rendent l’animal fatigué, amaigri, avec un pelage terne…Les parasites externes sont les tiques, les puces, les poux, les aoûtats et les moustiques principalement. Ils sont visibles à l’œil nu et directement responsables chez l’animal de lésions cutanées et peuvent transmettre des maladies. Ces parasites externes peuvent également nous piquer/mordre.La nécessité de traiter préventivement (avant l’apparition de symptômes) votre animal dépend de son mode de vie et de son environnement. Un chat de ville qui ne sort pas de son appartement n’aura pas autant besoin de traitements antiparasitaires que le chien de chasse qui vit en chenil. De même, un animal en contact avec des enfants devra être davantage déparasité que son copain qui ne vit qu’avec des adultes. Enfin si votre animal vit en étroite relation avec vous, dort dans votre lit ou celui des enfants, les traitements antiparasitaires sont indispensables.De plus les parasites visés par les traitements dépendent de la région où vous vous trouvez, la distribution géographique des parasites est variable. En particulier si vous résidez (même ponctuellement) dans le bassin méditerranéen, il est très important de lutter contre le phlébotome, moustique qui transmet la leishmaniose.A quelle fréquence traiter mon animal contre les parasites ?Les parasites internesChez le chiot, les parasites internes sont directement transmis de la mère aux petits par l’intermédiaire du lait.Ainsi il est primordial de traiter les chiots à partir de l’âge d’un mois, tous les mois et ce jusqu’à l’âge de 6 mois.Ensuite la fréquence des traitements tous les trois mois en fonction de son mode de vieUne vermifugation tous les 3 mois pour un animal en contact avec l’extérieur est un rythme à conseiller.Les parasites externesAvant de traiter contre les parasites externes, vous devez identifier le risque présenté par le mode de vie de votre animal, la région géographique où vous habitez ou celle où vous allez vous rendre.Les risques d'infestation par les puces et les tiques sont plus fréquents à la campagne ou en collectivité. Il existe également une saisonnalité, avec, dans nos pays tempérés, des puces et des tiques plus présentes du printemps à l'automne et moins en hiver. Les risques d'infestation par les moustiques de type phlébotome sont présents dans le bassin méditerranéen.La fréquence d'utilisation des antiparasitaires externes, aussi appelés insecticides ou acaricides, dépend de la forme des médicaments que vous allez choisir. La plupart des colliers antiparasitaires ont une durée d'action de cinq à sept mois ; les formes en spray, en pipettes ou en comprimés doivent être renouvelées tous les mois.Quelle forme de médicaments antiparasitaires utiliser ?Pour les parasites internes (vers), il existe principalement deux voies d'administration des médicaments : les comprimés ou les pâtes en voie orale, les pipettes en voie cutanée.Pour les parasites externes ( puces, tiques, moustiques, etc...), vous trouverez des médicaments spray, en pipettes, en colliers ou en comprimés. Ils possèdent chacun des caractéristiques différentes en termes d’efficacité, de durée d'action et de temps de latence entre l’administration et l’efficacité maximale.Exemple :Les colliers antiparasitaires aux plantes, forment une « bulle » d’odeur répulsive autour du cou de l’animal. En fonction du gabarit de l’animal, l’arrière-train ne sera pas forcément correctement protégé, ce qui est dommage puisque les puces se localisent préférentiellement sur le bas du dos et entre les cuisses.Les médicaments insecticides en collier sont en revanche une matrice imprégnée de produit actif qui va pénétrer dans la peau et diffuser sur tout le corps pour être efficace sur l’ensemble de l’animal.Où me procurer des antiparasitaires ?Il existe un certain nombre de produits, aux vertus antiparasitaires, qui ne sont pas des médicaments. Ils sont généralement formulés à partir de plantes et sont en vente libre en pharmacie, en grandes surfaces, en animalerie. Ils n’ont pas fait l’objet d’études approfondies d’efficacité et d’innocuité comme c’est le cas pour les médicaments.Les médicaments antiparasitaires, quelle que soit leur forme, répondent à la législation du médicament vétérinaire et sont prescrits et délivrés selon certaines règles. Certains sont en vente libre en pharmacie ou chez votre vétérinaire. Pour la plupart, les médicaments antiparasitaires doivent faire l'objet d'une prescription de votre vétérinaire.Quels sont les risques des traitements antiparasitaires ?Le chat et le chien ne sont pas sensibles de la même façon aux molécules présentes dans les antiparasitaires. Chaque médicament est indiqué pour une espèce en particulier et il ne faut surtout pas donner un médicament de chien à un chat et inversement.Les races de type Colley et apparentées (Shetland, Border Colley notamment) sont sensibles aux avermectimes qui provoquent chez eux des troubles neurologiques.Certains chiens de race Bobtail, Berger Australien ou Collie à poils courts peuvent présenter une anomalie génétique appelée « MDR1 » qui se caractérise par une sensibilité à certains médicaments dont certains vermifuges et se manifeste par des troubles neurologiques. Des tests ADN existent dans ces races pour identifier l’anomalie.Comment bien administrer un traitement antiparasitaire ?Les colliersLes médicaments antiparasitaires sous forme de collier doivent être appliqués au contact de la peau, sous les poils pour que la molécule qu'ils contiennent diffuse correctement au niveau cutané. Il leur faut une semaine pour arriver à leur efficacité maximale.Les sprayUne solution antiparasitaire en spray n'est pas une pipette en grand format ! Un coup de spray sur le cou de l'animal ne garantit en aucun cas l’efficacité du traitement ! La quantité de spray à appliquer sur l'animal est décrite dans la notice et dépend de l’âge et du poids de l'animal. Suivez attentivement les consignes écrites. Pesez soigneusement votre animal, surtout s’il est de petit format (entre 4 et 5 kg, il y a 25% de différence…)Les pipettesIl existe deux types d'application de pipettes antiparasitaires, celles dites « spot-on » c'est-à-dire en un point d’application et celles dites en « pour-on », c'est-à-dire en une ligne d’application. Lisez attentivement la notice pour appliquer correctement le produit.Ensuite, il convient d'appliquer le produit au contact de la peau, en écartant soigneusement les poils. La pénétration du produit dans la peau se fera naturellement, il ne faut surtout pas frotter.L'efficacité maximale du produit est obtenue en 24 à 48 heures.Les shampooingsLes shampoings antiparasitaires. En général, ils n'ont pas d'effet répulsif et donc d'efficacité dans le temps.Les comprimés ou les pâtes oralesPour les vermifuges en pâtes ou en comprimés, le moment de la prise du médicament n’influence pas leur efficacité.Il existe des traitements antipuces en comprimés ou en solution liquide à avaler. Certains ont une action « flash » immédiate mais pas d’efficacité dans le temps, d’autre ont une durée d’efficacité, pour une prise au milieu du repas, d’1 mois.Les injectionsChez le chat, votre vétérinaire peut vous proposer un traitement contre la multiplication des puces par inhibition de leur croissance sous forme d’une injection tous les 6 mois. Ce médicament n’est pas un répulsif des puces mais permet une « stérilisation de l’environnement ».Quels sont les effets indésirables des antiparasitaires ?Comme toute substance active, tous les médicaments antiparasitaires peuvent présenter des effets indésirables : réactions cutanées, vomissements, diarrhée, fatigue,…Certains médicaments sont contre-indiqués au cours de la gestation et de la lactation.Certains médicaments sont contre-indiqués dans certaines races.Reportez-vous à la notice d’utilisation du produit.Ne donnez jamais un médicament destiné au chien à un chat et inversement.Que faire si par erreur j’ai vaporisé/appliqué un produit insecticide sur mon chat alors qu’il était destiné au chien ?Le premier geste salvateur est de nettoyer, laver, ou savonner abondamment la zone d’application du produit pour en éliminer le maximum. Rendez-vous ensuite rapidement chez votre vétérinaire, avec le produit appliqué, il mettra en place un traitement lorsqu’il existe et/ou un traitement d’élimination du produit. Un petit symbole représentant un chat dans un rond rouge barré signe sur ces produits leur toxicité vis-à-vis de cette espèce.

bientôt halloween vous allez trembler de peur concours photos les plus effrayantes remportent un lot de jouets alors à vos photos

bientôt halloween vous allez trembler de peur concours photos les plus effrayantes remportent un lot de jouets alors à vos photos